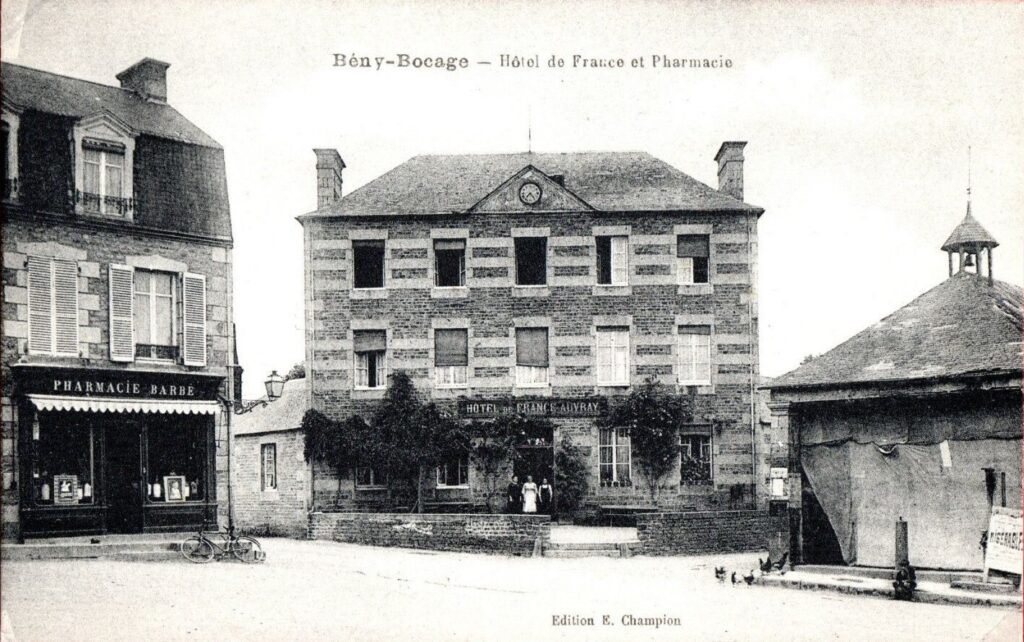

Construite au XVIIIe siècle, plus précisément entre 1710 et 1714, la halle aux grains dispose d’une magnifique charpente chevillée, surmontée d’un clocheton. 13 piliers en granit soutiennent la structure. Véritable témoignage du commerce et du contrôle des céréales au siècle des Lumières.

crédit photo : L. Mach

Un an avant le début de sa construction, la France connait l’un de ses pires hivers appelé le « Grand Hyver ». Tous les blés d’hiver périssent, pareil pour les vignes, les moulins ne peuvent plus moudre à cause des rivières gelées, le vin gèle à la table du roi à Versailles. On dénombre près de 80 000 morts de froid. Si rien n’est fait la famine va décimer le royaume. Le prix du froment est multiplié par 6.

Au printemps 1709, les paysans français sèment de l’orge en grande quantité. La terre qui avait gelé pendant des semaines n’a aucune mauvaises herbes, prête à accueillir de nouvelles semences. Miracle les rendements sont bons. Son gout est loin d’être extraordinaire mais il a sauvé des gens. En plus de la faim, s’ajoutent les nombreuses maladies : fièvre typhoïde, rougeole, dysenteries, scorbut à cause l’ingestion de céréales avariées et du manque de vitamine C. Le bilan est terrible on compte environ 600 000 morts pour les années 1709/1710.

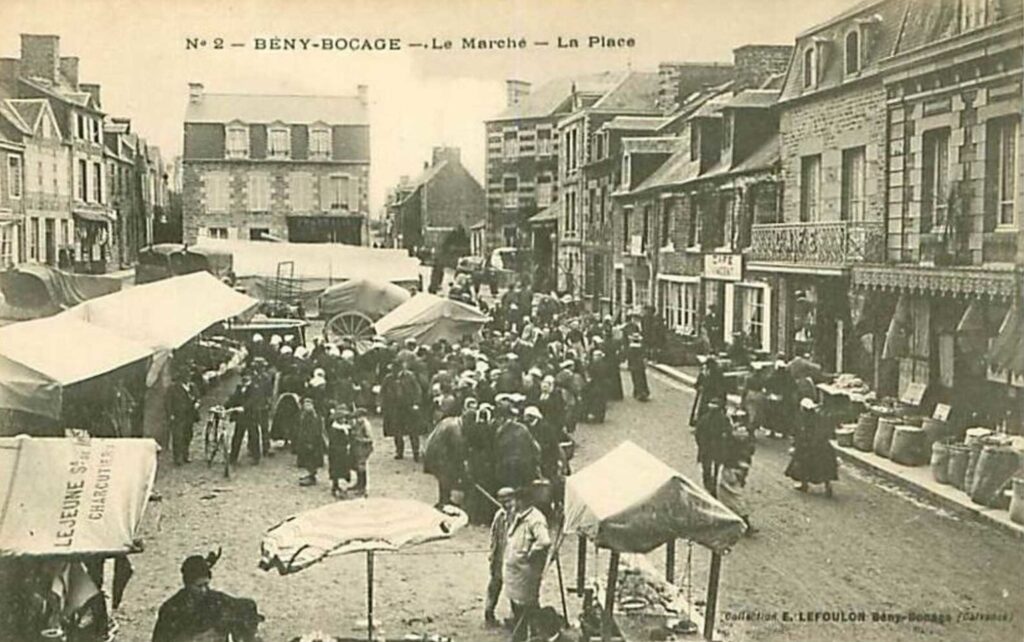

Le pain est la base de l’alimentation durant des siècles, d’où l’importance des marchés aux grains pour ceux qui ne cultivent pas. Au XIXe siècle, un adulte consomme entre 2 à 3 livres de pain par jour, c’est à dire entre 900 grammes et 1,3 kg.

La loi oblige le producteur à apporter ses blés sur le marché public, le consommateur et le marchand ne peuvent aller directement acheter à la ferme. Lorsque la cloche sonne ce sont les habitants qui ont la priorité, viennent ensuite les boulangers, puis enfin les marchands qui revendront leur marchandise ailleurs vers les grandes villes.

Ce commerce n’est pas pris à la légère par la monarchie qui impose une police des grains et du pain sur tout le royaume, elle s’occupe du contrôle des achats et ventes, pour éviter la spéculation. La police qui agissait à Bény-Bocage dépendait du baillage de Vire (ancienne circonscription administrative).

Les blés n’étaient pas pesés mais mesurés. Pour mesurer on utilisait un boisseau : un récipient cylindrique. On ne comptait pas en litre ou en hectolitre mais en boisseaux et setiers de blé. 1 setier de blé = 12 boisseaux, mais attention les setiers de blés n’étaient pas les mêmes selon les régions. Avant l’instauration du système métrique en 1795, les unités de mesures étaient différentes selon les régions ou circonscriptions. Le boisseau de Vire était différent de celui de Caen, tous les deux différents de celui de Paris. Un véritable casse-tête !

Un juge ou mesureur accompagné d’un greffier étaient là pour vérifier les mesures et les prix. Le grain est coulé dans le boisseau à l’aide d’une trémie et il n’est jamais tassé, le mesureur racle le bord avec un radoire (règle en bois) pour une mesure « rase », pour certains grains on pratique la mesure « comble », on remplit le boisseau au maximum en formant un dôme.

Le système métrique va s’imposer au 19e siècle.

Anciennes mesures à grains

crédit photo : https://archea.piwigo.com/

En 1763, Louis XV signe un édit qui autorise la libre circulation des grains dans le royaume, la police n’est plus autorisée à intervenir sur les marchés. L’année suivante, le roi instaure la liberté d’exportation, la sortie des grains hors du royaume était jusque-là interdite. Cette date, peu évoquée dans les cours d’histoire à l’école, est un tournant dans l’histoire du pays. Les registres étant supprimés, les marchands n’ont plus besoin de déclarer leurs stocks. Considérant les prix comme trop bas, de nombreux exploitants et marchands dissimulent leurs grains dans des greniers pour provoquer une pénurie artificielle de l’offre. Les années de mauvaises récoltes la demande est plus forte que l’offre, les marchands vendent leurs stocks à un prix très élevé. Le prix du pain explose et les émeutes se multiplient dans les années et décennies suivantes.

Bény était au 18e siècle une baronnie appartenant à la famille De Renty dont le château (aujourd’hui disparu) était situé au sud du bourg. Le seigneur avait un droit de haute justice, la justice était rendue le jeudi en même temps que le marché, les officiers de justice du seigneur (huissiers, greffiers, sergents) tenaient les plaids en place publique près de halles.

La disparition de la police des grains n’entraine pas la disparition des halles. Au Bény Bocage, la halle reste le seul lieu de vente, il est interdit de vendre ses grains ailleurs, en témoigne les délibérations du conseil municipal du 31 octobre 1830.

Article 1er : « L’ouverture de la halle de ce lieu pour la vente des grains de toute espèce, aura lieu à dix heures, depuis le premier jeudi d’après Pâques jusqu’au dernier jeudi d’octobre inclusivement, et dans le reste du temps elle ouvrira à onze heure du matin, aux quelles heures chaque vendeur sera tenu de délier ses poches et l’ouverture sera annoncée pour le son de la cloche. »

Article 3e : « Nul ne pourra vendre des denrées ni les exposer ailleurs que dans la halle et aux droits désignés pour chaque espece de céréales. »

Article 4e : « Le livrement des denrées ou grain se fera dans la halle, ainsi que le mesurage, les mesures au boisseau ne pourront être par aucun individu transportées ailleurs, comme cela se pratique très souvent maintenant, elles resteront à l’intérieur de la dite halle. »

« Les contrevenants aux dispositions des quatre articles précédents seront poursuivis pour être punis d’une amende […] et en cas de récidive il y aura confiscation des données, et le tout au bénéfice des pauvres de la commune, les dits contrevenants seront en outre traduits devant le Tribunal de Police »

« M. M. L’Adjoint et garde champêtre de cette commune sont spécialement chargés de l’exécution de se présent arrêt »

Cette halle, bien qu’elle porte le nom de halle aux grains, était un véritable lieu de sociabilité venant concurrencer le porche de l’église ou le cimetière (oui le cimetière était autrefois très fréquenté). Elle servait également de marché couvert, de lieu d’assemblée pour la communauté villageoise (ancêtre du conseil municipal). Et on y faisait la fête à l’occasion !