L’écrivain et historien Yves Jacob intitula sa biographie du contre-amiral « Dumont d’Urville, le dernier grand marin de découvertes ». Cette expression est également utilisée par le Musée National de la Marine à Toulon, un établissement d’exception, véritable mine d’or pour l’histoire de la marine française.

Cet homme a passé sa vie en mer et pourtant rien de le destinait à devenir marin.

Ses premières années condéennes

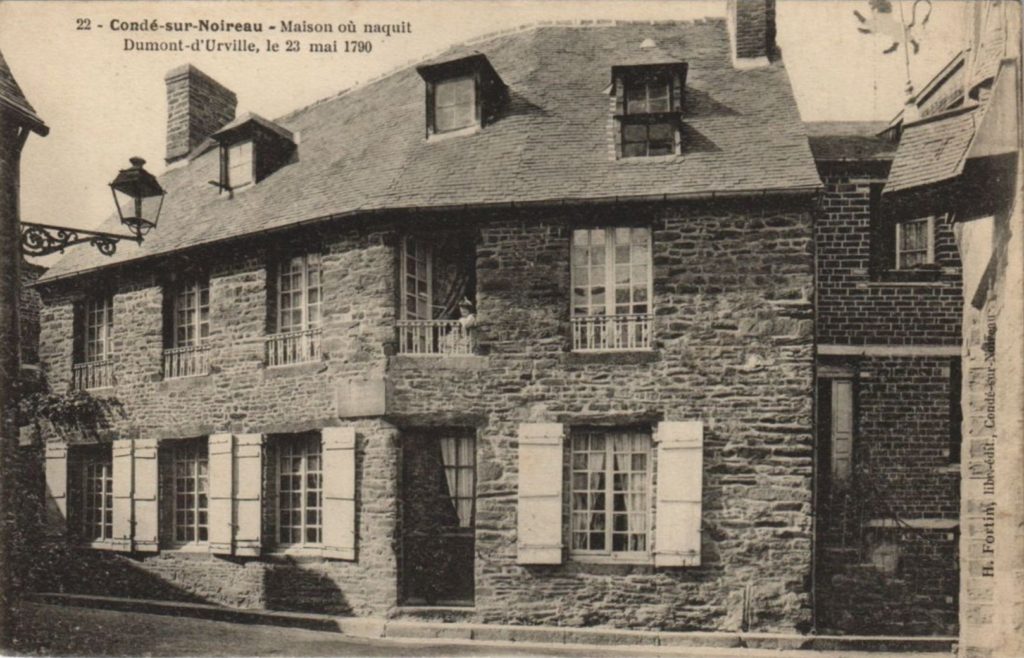

Jules, Sébastien, César Dumont-d’Urville nait le 23 mai 1790 à Condé-sur-Noireau. Sa maison natale disparait malheureusement le 6 juin 1944 sous les bombes. Son père, Gabriel Dumont, seigneur d’Urville exerce la charge de bailli civil et criminel de Condé et de Fresnes (juge civil et criminel). Sa mère Jeanne de Croisilles, originaire de Saint-Rémy-sur-Orne est la fille d’un notable, Jacques de Croisilles, seigneur du Vey (près de Clécy).

En 1792, Gabriel Dumont d’Urville est déchu de la charge de bailli. Dépouillé de ses biens, il est arrêté le 28 septembre 1793 pour « entente avec l’étranger et complot contre le salut de la patrie ». Comme personne ne veut assurer sa défense, c’est sa femme Jeanne qui lui sert d’avocat devant le Tribunal Révolutionnaire de Caen. Elle parvient à sauver sa tête de l’échafaud. Le président du tribunal prononce son acquittement, et ordonne sa mise en liberté sur-le-champ.

En octobre 1796, Gabriel Dumont meurt de la goutte, un mal qui le ronge depuis plusieurs années. Mme d’Urville prend la décision de quitter Condé-sur-Noireau avec ses enfants et se retire dans une propriété qu’elle possède au hameau nommé le Cours-d’Orne, dépendant de la commune de Feuguerolles (aujourd’hui Feuguerolles-Bully).

De l’enfance à la Marine

Elle confie à son frère, Jean-Jacques, devenu prêtre, l’éducation religieuse et classique de Jules. Ce dernier s’installe avec la famille à Feugerolles. Il devient par la suite vicaire général du diocèse de Bayeux. L’oncle dévoué lui dispense une solide instruction et lui transmet sa passion pour la botanique. Une passion qui ne le quittera jamais.

En 1802, grâce à l’appui de son oncle et précepteur, Jule entre au collège de Bayeux. Deux ans plus tard, il intègre le nouveau lycée impérial de Caen (aujourd’hui Mairie de Caen).

À 17 ans, il choisit la Marine car c’est selon lui un moyen de faire des découvertes notamment en botanique. Il intègre l’institution en qualité de novice sur le vaisseau l’Aquilon à Brest. Cette admission, il la doit au préfet du Calvados Caffarelli, qui lui rédige une lettre de recommandation. Les années passent et Jules gravit les échelons pour obtenir en 1812, le grade d’enseigne de vaisseau, à Toulon. En parallèle, il fréquente assidûment la bibliothèque de la Marine, et participe à la mise à jour des cartes et de documents nautiques au bureau hydrographique. Il se livre également à sa passion de toujours, la botanique, et herborise dans la campagne toulonnaise.

Jules n’en finit pas de s’instruire, il fréquente également l’Observatoire de Toulon, se perfectionnant dans le maniement du sextant, du cercle répétiteur ou des montres marines. C’est à cette occasion qu’il se lie d’amitié avec l’horloger de marine, monsieur Pépin. Il épousa sa fille, Adèle, le 1er mai 1815.

En 1819, Jules Dumont d’Urville fait partie, avec le capitaine Pierre-Henry Gauttier du Parc, d’une expédition scientifique envoyée en mer Noire et dans les îles grecques avec le navire la Chevrette.

La Vénus de Milo et son ascension

Il est chargé, lors de cette expédition, des observations scientifiques et de l’archéologie. Lors d’une escale dans l’île de Milos, il prend connaissance de la découverte d’une statue par un paysan nommé Yorgos. Il reconnait la statue antique comme étant la Vénus de Milo et la valeur de celle-ci. Il est le premier à signaler à l’ambassadeur français à Constantinople la découverte de la statue et le convainc de la ramener en France. Celle-ci est offerte au roi Louis XVIII qui la place au Musée du Louvre.

En 1822, l’ascension continue pour notre marin puisqu’il est nommé commandant en second de La Coquille et prend la direction de l’Océanie pour un voyage d’exploration scientifique. Le succès scientifique est énorme, de retour en 1825, sur 135 000 km de navigation sans perdre un seul homme, l’équipage a recueilli plus de 3 000 espèces de plantes, dont 400 nouvelles et 1 200 espèces d’insectes, dont 300 nouvelles.

En 1826, Jules Dumont d’Urville est promu capitaine de frégate et embarque à bord de La Coquille rebaptisée L’Astrolabe avec pour mission principale de retrouver le lieu du naufrage de l’expédition de La Pérouse (1788) ce qu’il parvient à faire à Vanikoro, une île au nord de la Nouvelle-Calédonie. Le bateau arrive à Toulon en mars 1829. D’un point de vue scientifique, l’expédition est une réussite mais elle fut très agitée : maladies, affrontements avec des tribus, avaries.

Après une longue période d’inactivité (8 ans), considérée par certains historiens comme une disgrâce, il est reçu par le roi Louis-Phillipe en mai 1837. Cet entretien relance ses affaires puisque le monarque l’autorise à mener une expédition en mer australe au plus près du pôle sud. L’expédition, composée de deux corvettes l’Astrolabe et la Zelée quitte Toulon le 7 septembre 1837. C’est en janvier 1840, depuis la Tasmanie, que les deux bateaux parviennent à aborder l’Antarctique, baptisée Terre Adélie en souvenir de sa femme Adèle. C’est la consécration pour Dumont d’Urville, il est fait Contre-Amiral.

Une disparition soudaine

Ce fut le dernier voyage de Dumont d’Urville. Après de très nombreuses années passées sur les mers et océans, il décide de se consacrer un peu à sa famille. C’est à l’occasion d’une sortie en famille au spectacle des Grandes Eaux de Versailles, le 8 mai 1842, qu’il perd la vie. Après le spectacle, le Contre-Amiral, sa femme Adèle et leur fils Jules, prennent le train en direction de Paris. Arrivé à Meudon, le train déraille et prend feu. Les voyageurs se retrouvent piégés dans les wagons, fermés de l’extérieur. Cet accident est considéré comme la première grande catastrophe ferroviaire. C’est ainsi que disparait l’un des plus grands marins français. La tombe de la famille est toujours visible au cimetière Montparnasse.

L’héritage de Dumont d’Urville est double, il a marqué l’histoire de la navigation mais aussi la science avec ses découvertes en botanique et en anthropologie. Sa renommée dépasse les frontières de la France déjà de son vivant, ses exploits sont mêmes reconnus par les anglais !

L’hommage de la ville de Condé

Une statue de Dumont d’Urville est réalisée peu de temps après sa disparition. Elle est conçue par le sculpteur Joann Dominik Mahlknecht, originaire du Tyrol du Sud. Il livre une statue en bronze de 2,66 mètres de hauteur, qui repose sur un socle en granit. 4 plaques rappellent les grandes expéditions et les découvertes du Contre-Amiral. Le monument est inauguré le 20 octobre 1844.

En 1941, deux ans après le début de la guerre, l’Allemagne a besoin de métaux pour alimenter ses usines d’armement. La France, qui a capitulé, est obligée de lancer une grande collecte de métaux non ferreux et se résout à se séparer d’une partie de ses monuments, notamment en bronze. Pour justifier la fonte de ses œuvres, le régime de Vichy explique que les métaux seront réutilisés pour l’agriculture et l’industrie française.

Le 23 avril 1942, les Allemands enlèvent la statue pour la fonte. Des résistants parviennent à détacher les quatre plaques de bronze la nuit précédente et les cachent dans la chocolaterie Dedeystère. C’est à l’artiste Robert Paul Delandre, membre de l’Académie des Beaux-Arts de Rouen, qu’est confiée la tâche de sculpter une nouvelle statue de Dumont d’Urville, cette fois-ci en pierre. Entre 1944 et 1948, la statue est entreposée à la mairie du VIe arrondissement de Paris, marraine de Condé pendant la Reconstruction. Le 4 juillet 1948, la statue retrouve son emplacement au carrefour du centre-ville de Condé-sur-Noireau.

Prochainement : une exposition exceptionnelle sur Dumont d’Urville au Musée Charles Léandre de Condé en Normandie

Prévue en 2020 puis repoussée à cause de l’épidémie de Covid, cette exposition se fera en partenariat avec le Musée de la Marine. 200 ans après la découverte de la Vénus de Milo, ce sera non seulement l’occasion de revenir sur la vie incroyable de ce marin né à Condé-sur-Noireau, mais aussi d’évoquer les traces que son nom a laissées dans la région. Date probable : février 2023, annonce à venir…